馬欣,影評與樂評人,作家。曾在娛樂線工作20年,並擔任金馬獎、金曲獎、海洋音樂祭評審,喜歡用專欄文偷渡社會觀察。最新作品為散文集《階級病院》。

從歐陽娜娜到木村光希,江山代有才人出

隨著電視節目《女人我最大》影響力弱化,和日趨嚴格的市場分眾,以前動輒占據媒體版面的名媛動態,早已淡出一般人的同溫層。過往媒體看待名媛的眼光一成不變,報導也千篇一律,如生日派對怎麼過或名牌包包怎麼買,能挖的都挖光了;且自媒體興盛後,大家更有興趣的是小資的消費取向,當對精品市場和出版銷售效益不再,光環也相對消失。

名媛其實也像芭比娃娃,得經常更新。當歐陽娜娜和木村光希出現,幾乎是一夜刷新,直接把前一代的名媛Cancel掉。社會大眾對青春胴體和血統正當性的集體崇拜,讓美魔女和醫美話題也顯得過時,現在真正能提高點閱率的,是江山代有才人出的公主接班人。

幾年前,歐陽妮妮在外套摸到200元的新聞刊出,當時我還在跑線,隨即意識到我的關注對象要改了,就像以前群眾憧憬孫芸芸的生活,如今歐陽妮妮和木村光希的賣點反而在於像一張白紙,她們的榮耀是世襲的。

娛樂圈之所以敏感而冷血,是因深知某些社會行為套路如寄生獸,必須不斷尋找新的宿主。反感者也是大有人在,但一個人沒事不會去討厭海裡的黑鮪魚。不管是特別嚮往或礙眼,這情緒背後都參雜著欲之而不得的欣羨。

女人本來就一直受到年齡和容貌的暗示與制約。以前男人外出務農或打獵,留守家園的女性彼此互相團結,使得女性至今仍延續著群聚性的部落行為。

張愛玲說,女人彼此間是同行關係,是以買名牌包,不只是個人行為,實為了展現:「我在同儕中是不一樣的。」

從《甄嬛傳》到《延禧攻略》,單一空間中的生存戰

回頭來看這幾年宮鬥劇的風潮,也就不奇怪了。

從《甄嬛傳》到《延禧攻略》,所有宮鬥劇的核心結構,仍類同於部落文化的密室實驗。曾有史丹佛大學教授讓一群大學生扮成獄卒和犯人,進去前原本都是好友,因為密室效應,最後彼此真的變成了獄卒與犯人關係。

古今的距離不如想像中遙遠。如果你是被送進紫禁城的秀女,皇上的寵幸就是馬拉松比賽最後的獎品,誰能不為整個家族的榮耀往前跑?

有趣的是,每個人置身其中的掙扎和反抗是不同的。個性剛強的人,真的硬碰硬時,會碰到什麼狀況,太監如何在其間運籌帷幄?當中是有人性的。

其實,誰不在密室裡頭?從學校到職場,甚至家庭,就像張愛玲小說筆下的已離婚的白流蘇,如何用最後一點籌碼讓自己不被整個家族踩死,小說《傾城之戀》對於男女戀情的描寫固然經典,但白流蘇的生存欲望才是最菁華的所在。

甄嬛的魅力在於她懂得運用自己的純真,電影《血觀音》點出了女人是會運用笑容的動物,笑容輕一點、淺一點、深一點,都成為不自覺的武器。某些劇種能一直延續,是因為人類原始的社會行為換了時空依舊存活,若以為我們現在都脫離了《甄嬛傳》,未免太過天真。

從無他到漢娜鄂蘭,女性光芒逐漸外顯

從歷史一路走來,現在自媒體、社群、直播興起,是否更有利於女性發聲?我是樂觀的。

前人的陷落與反抗,都啟發了我們。網路像一刀兩刃,讓女生的臉譜兩極化。商業體系原本習慣把女生當成獵奇對象,以換取快速利益,即使是擁有兩個碩士學位的林志玲,話語權仍然被對她外貌的關注給消融掉。

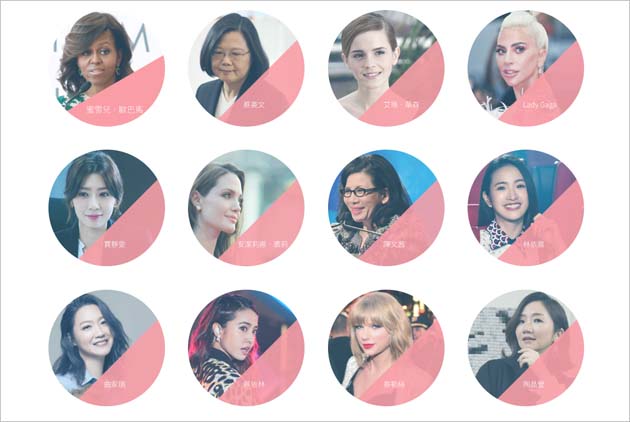

過去網路尚未普及時,大家或許還沒那麼感受到女生被消費、物化的如此嚴重。不過,這反而更激化了另一票女生走向另一端,這也是現在有更多好萊塢女星如艾瑪‧華森(Emma Watson),或各國女權運動者要站出來講話的原因:拒絕女性繼續被愚弄和符號化。

可喜的是,現在有更多女生喜歡閱讀和參與講座,據誠品書店調查,女生的閱讀比率比男生多出2〜3成,女性是購書的主力族群,不但渴望自己更聰明,也欣賞與嚮往追隨更聰明的女性。

德裔政治思想家漢娜鄂蘭(Hannah Arendt)備受台灣女生憧憬的現象已發酵了4〜5年,片商引進《漢娜鄂蘭:真理無懼》後,著作文集都陸續出版,連吉光片羽也被剪成了紀錄片在院線上映。

漢娜鄂蘭強大的理論思辨性,綻放女性旗手與戰士的光芒,並以《人的條件》這本書準確預言了後資本主義時代工業社會的現象──人因大量工時壓縮自我,易陷入直覺性購買以換取平衡,過度購買又加速人被奴化的程度,無法提升自己,更易於被操控與剝奪。提醒著後來者,人的條件並非與生俱來,是必須自覺爭取的。

從嬰兒潮到Z世代,發聲平台更多元

網路時代有利於女性話語權的另一原因,是這10年的男性,尤其政治人物,過度綜藝化和跳梁小丑般讓自己醜態畢露。不管在國外或台灣,長期占據政經舞台的嬰兒潮世代男性,話語權和公信力已然弱化,擴大了女性發聲的空隙與機會。

女性的聲音常具有「旁觀者清」的洞見。多數女生從小不被鼓勵參加賽局,從少女時代一直是旁觀者,當累積年份成長到某個狀態,更能看到局中所看不到的角度,觀點往往冷靜且一針見血。

所以不管是在政治、社會、性別、環境等議題,現在大家更希望、也更好奇女性作家的看法。像是平路、陳雪、顏擇雅、張亦絢、張惠菁、房慧貞、盧郁佳、李維菁,或是新一代作家李屏瑤、言叔夏等。她們不再是孤軍奮戰,加上傳統媒體轉型開闢平台,和女性網站出現,提供了比過去更充足和多元的發聲管道。

對我來說,小說與電影一直是很重要的啟蒙養分。我們這一代在初中到高中時,台灣出版業極為興旺,大量出版全世界作家的作品,包括米蘭‧昆德拉(Milan Kundera)、卡爾維諾(Italo Calvino)和瑪格麗特•愛特伍(Margaret Atwood)等,還有日本的漫畫和推理小說系列,內容批判性強,統御性很高,比課堂上填鴨式的東西有滋味太多。

當時也是太陽系MTV剛出來的時候,泡一整天,可以看到世界各國的高藝術性電影,那是求知若渴的時代,看懂和沒看懂都沒關係,使得我們長大後會抱著另一種質疑眼光看世界,就像站在巨人的肩膀上,視野相對清朗,不易被操控。

從張愛玲到林奕含,以書寫展現價值觀

此外,女性作家的聲音對女生們也非常重要。從經典必讀張愛玲、蕭紅一路來到這一代的女作家,都具有誠實書寫的傳統。內心好的壞的都願意揭露,不會逃避自己的傷痛。

如張愛玲所說,女生彼此間是同行,以至於女性讀者會覺得原來這些姐姐或同輩是這樣想、這樣活過來的,從中得到支撐的力量,也覺得自己可以更勇敢誠實的書寫或講話。

而隨著年紀增長,遇到制度性的演變依然僵化,當妳得到平台、有了發聲權,就會想去說、去寫覺得不對或不公義的事。不能再因襲就簡,是我們這一代女性書寫和發聲的特徵與脈絡。

包括後來林奕含的《房思琪的初戀樂園》也是如此。這件事對台灣女性非常震撼,許多人都心有戚戚焉。以往文學常被當成父權一樣崇拜而被誤導,女生在年少時可能潛移默化被灌輸了某些男性是文學或藝術的發言者,對某些領袖特質的男性有幻覺。可惜她太年輕就碰到這件事,讓自己變成了祭品。

其實,文學就是生活,最重要的功能是除魅,讓人認識自己,除去內心的魔障,幫助我們建立自己的內在,才不會繼續隨著父權和官場的價值觀而活。